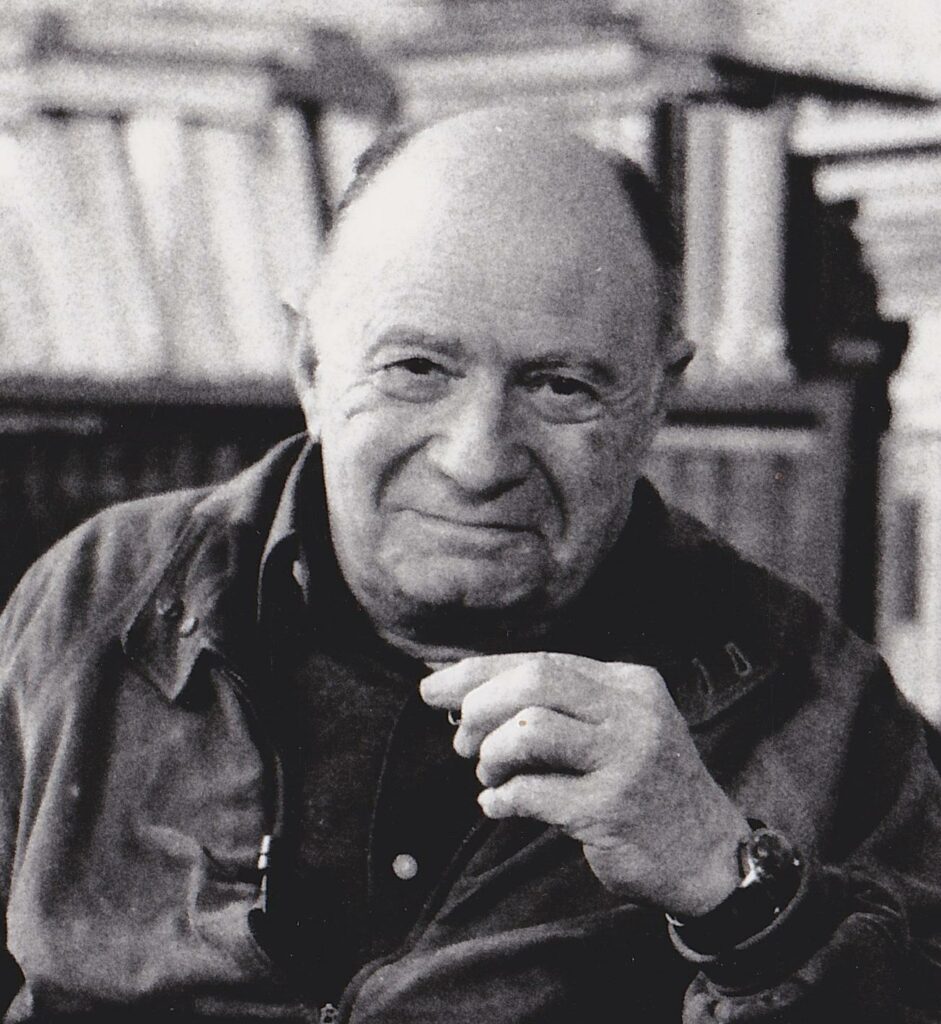

Jacques Ellul, né le 6 janvier 1912 à Bordeaux et mort le 19 mai 1994 à Pessac, est un historien du droit, sociologue et théologien protestant libertaire français.

Professeur d’histoire du droit, surtout connu comme penseur de la technique et de l’aliénation au XXe siècle, il est l’auteur d’une soixantaine de livres (la plupart traduits à l’étranger, notamment aux États-Unis et en Corée du Sud) et de plusieurs centaines d’articles.

Auteur profondément original, atypique et inclassable, il a été qualifié d’« anarchiste chrétien » et se disait lui-même « très proche d’une des formes de l’anarchisme », mais rejette tout recours à la violence.

Fervent lecteur de Karl Marx auquel il a consacré un enseignement à l’IEP de Bordeaux pendant plus de trois décennies, et tout en étant lui-même un théoricien de la révolution politique et sociale, il s’est cependant toujours tenu à l’écart du marxisme, au motif qu’il n’y voyait qu’une idéologie comme une autre, une « pensée fossilisée ». Certains le rangent par conséquent dans la catégorie des marxiens.

Converti au protestantisme à l’âge de 18 ans, sa posture est également surprenante pour certains du fait qu’il s’est livré à une critique du christianisme, dont il considérait qu’à partir du IVe siècle, sous Constantin, il a été « subverti » par sa collusion avec l’État, allant même jusqu’à affirmer, deux ans avant sa mort, que « le christianisme est la pire trahison du Christ ».

Sa pensée est profondément ancrée dans le christianisme et il n’a cessé de témoigner de sa foi dans les Évangiles. Il établit un parallèle entre les textes bibliques et le rejet des institutions, en refusant tout amalgame entre foi et analyse politique mais en établissant leur mise en relation dialectique, notamment dans son ouvrage Anarchie et Christianisme, dans lequel il considère la Bible comme un livre libertaire.

Ayant adopté comme devise « exister, c’est résister » — résister « à la sollicitation du milieu social », aux conformismes et aux lieux communs —, il disait de son œuvre qu’elle est entièrement axée autour de la notion de liberté : « Rien de ce que j’ai fait, vécu, pensé ne se comprend si on ne le réfère pas à la liberté.»

Analyse socio-politique (volet sociologique)

Avec Marx, contre le marxisme

« Pour la compréhension de la genèse du monde moderne, il n’y a pas meilleur guide, à mon sens, que Marx » écrit Jacques Ellul en 1982. De fait, tout au long de son œuvre, Ellul rappelle sa dette intellectuelle à l’égard de Marx, se faisant l’interprète du philosophe allemand dans son analyse du capitalisme. Notamment en 1982, dans Changer de révolution, où il reprend l’essentiel de ses concepts : l’accumulation primitive, la théorie de la valeur, la distinction entre travail et force de travail, la valeur d’usage, la plus-value, l’aliénation… En même temps, Ellul s’attache à pointer, dans l’héritage de Marx, ce qui lui apparaît comme une série de contresens. « C’est une erreur d’interpréter sa pensée en disant que le capitaliste vole à l’ouvrier une partie de la valeur produite ou qu’il garde pour lui une partie de son salaire. Au contraire, Marx souligne toujours avec force que le capitaliste ne vole rien, que c’est le mécanisme lui-même qui est ainsi. Sa position est beaucoup plus forte que celle de l’indigné qui affirme que le capitaliste est un oppresseur et que l’ouvrier est dépouillé. S’il en était ainsi, nous serions sur le terrain de la morale. Un patron qui serait bon, juste, équitable, pourrait ne pas voler ses ouvriers, ne pas faire de profit, ni exiger un sur-travail. Or c’est exactement ce que Marx exclut : la qualité morale du patron ne change rien, ce sont des mécanismes objectifs qui produisent le profit et qui engendrent la plus-value. »

Ellul estime que ce que l’on appelle communément « marxisme » n’est qu’une idéologie. Dès 1935, il démystifie le communisme : « dans l’État communiste, l’homme ne reçoit pour idéal que la production économique et son accroissement. Toute liberté individuelle est supprimée pour la production sociale. Tout le bonheur de l’homme est résumé en deux termes: d’une part « produire plus », d’autre part « le confort » ».

Le capitalisme, qu’il soit privé ou étatique, est tout entier focalisé sur l’optimisation de la croissance économique, et donc sur son appareil de production. C’est pourquoi il est entièrement déterminé par le développement de la technique. Ce qui conduit Ellul à conclure : « si Marx revenait aujourd’hui, quel phénomène retiendrait-il pour caractériser notre société ? […] ce ne serait plus ni le capital ni le capitalisme, mais le développement de la technique, le phénomène de la croissance technicienne. »

Du capital à la technique

Selon Ellul, le problème majeur n’est pas le capitalisme mais ce qui l’englobe : le productivisme.

En 1979, lors d’une interview accordée à Willem Vanderburg à Radio Canada, Ellul explique le cheminement qui l’a conduit de Marx à la technique :

« J’ai été amené à me demander si l’analyse par Marx du capital et du capitalisme du XIXe siècle était toujours valable dans le premier tiers du XXe siècle. Par la suite, il nous paraissait, surtout au sein du mouvement personnaliste, qu’il y avait certaines tendances dans la société soviétique et dans la société capitaliste qui étaient extrêmement voisines, que l’on retrouvait au-delà des transformations économiques et des modalités politiques et juridiques. En particulier, on retrouvait la nécessité de développer à tout prix l’industrie et les objets de type technique. »

« Je me suis progressivement rendu compte qu’une transformation s’était effectuée. Marx parlait d’une société dominée par le monde industriel, et, alors qu’en 1930-1940 ce monde industriel était encore dominant, des orientations nouvelles étaient apparues. Ce qui me paraissait comparable dans le monde soviétique et dans le monde capitaliste, c’était précisément le phénomène technique. On pouvait partir de l’idée extrêmement simple qu’une usine, une automobile en URSS et une usine, une automobile aux États-Unis, c’est exactement la même chose. Il y avait à des niveaux élémentaires des points communs et nous trouvions là l’occasion de comparer les deux organisations. A mesure que nous analysions l’importance de la technique dans la société, nous nous sommes rendu compte qu’elle devenait progressivement le facteur le plus décisif pour expliquer l’ensemble des phénomènes de notre temps, et qu’elle pouvait, comme élément d’explication, jouer le rôle que le capital avait joué dans l’interprétation de Marx au XIXe siècle. Je ne veux pas dire par là que la technique a la même fonction que le capital, ni que le système capitaliste est un système dépassé. Je sais que le monde capitaliste existe toujours. Mais le capital ne joue plus le même rôle que lorsque Marx l’étudiait au XIXe siècle. Le pouvoir et la capacité de reproduction de la valeur ne sont plus liés au capital mais à la technique. »

De la société industrielle à la société technicienne

Systématisée au début du XXe siècle par l’ingénieur Frederick Taylor, la division du travail est un élément constitutif de l’idéologie technicienne : la « recherche de l’efficacité maximale en toutes choses », dit Ellul, précède la recherche du profit.

L’industrialisation n’est jamais pour Ellul qu’un effet parmi d’autres de l’idéologie technicienne.

En 1935, en compagnie de Bernard Charbonneau, Ellul note que ce qui caractérise en premier lieu la société moderne, c’est une tendance à la « concentration » : concentration de la production (dont les modèles sont l’usine et le travail parcellisé), concentration de l’État (via son administration), de la population (dans les zones urbaines) et concentration du capital. Cette concentration est clairement illustrée dans le phénomène urbain, qui fait dépendre toute la vie de l’homme de la ville, et le labeur du paysan devient un travail au service de la ville, comme l’exprime Charbonneau : « Il fallait donc transformer la campagne, ou plutôt la liquider, sans cela elle eût freiné l’expansion. Le Plan [d’aménagement du territoire] prévoyait donc le passage d’une agriculture de subsistance à une agriculture de marché qui intégrait le paysan dans le cycle de l’argent et de la machine. Il fallait que l’agriculture se mécanise et qu’elle consomme de plus en plus de produits chimiques… », à l’image de l’urbain.

En soi, ce constat n’est pas original. Ce qui l’est, en revanche, c’est son interprétation : « le moyen de réalisation de la concentration est la technique, non pas (en tant que) procédé industriel mais procédé général ». Par cette formule très « générale », les deux jeunes penseurs entendent démontrer que la technique, au XXe siècle, dépasse largement le cadre strict du machinisme et qu’elle est désormais intégrée dans les consciences. Ils jettent ainsi les prémices de l’histoire des mentalités.

Vingt ans plus tard, en 1954, Ellul estime que la technique a changé de statut : si elle a cessé d’être ce qu’elle était depuis toujours, « un vaste ensemble de moyens assignés chacun à une fin », si elle s’est muée en « milieu environnant à part entière », si elle est désormais un phénomène « autonome » échappant ainsi de plus en plus au contrôle de l’homme et faisant peser sur lui un grand nombre de déterminations, c’est qu’imperceptiblement elle s’est « sacralisée ».

La pollution de la planète est la concrétisation de la désacralisation de la nature par une technique elle-même sacralisée. Le problème perdure et reste insoluble, affirme Ellul, car l’homme moderne est persuadé, à tort, qu’il ne sacralise plus rien.

En 1973, Ellul explique en détail ce processus. L’homme ne pouvant s’empêcher de sacraliser son environnement, ce n’est plus la nature qu’il sacralise mais ce par quoi il a désacralisé, profané et même pollué celle-ci : la technique. Et les conséquences de ce « transfert » ne sont pas seulement environnementales, elles sont aussi psychologiques et se traduisent par des comportements de dépendance à l’égard de la technique (que l’on qualifiera plus tard d’addiction). Et cela d’autant plus que, se considérant comme « adulte » par rapport aux périodes du passé, il refuse d’admettre qu’il sacralise quoi que ce soit.

Observant que son analyse n’est guère partagée dans le champ intellectuel, Ellul en tire ses propres conclusions. Si le processus de sacralisation de la technique n’est pas perçu, c’est, affirme-t-il en 1948, parce que « nous vivons dans la religion du fait ». Selon lui, l’ensemble de l’opinion reste rivé sur l’affrontement idéologique Est-Ouest, symbolisé par le rideau de fer, parce qu’il est spectaculaire. En se focalisant sur les « événements », on contourne, dit Ellul, l’essentiel, à savoir le fait qu’à l’Est comme à l’Ouest, on est passé « de la société industrielle, analysée par Marx, à un nouveau type de société, la « société technicienne ».

Il poursuit : « celle-ci ne correspond pas à la société industrielle arrivée à un certain stade de développement, elle est autre chose. […] La société industrielle implique la croissance des machines (car celles-ci constituent la garantie d’un surcroît d’efficacité constant). Or, pour servir les machines, il faut une main-d’œuvre ouvrière. La véritable force productrice de valeur, comme l’a démontré Marx, c’est le travail humain, lequel permet aux machines de fonctionner. [Mais à présent] tout ceci n’est plus vrai : le lien entre les secteurs d’activité, c’est maintenant l’information. Tout repose sur les réseaux d’information et non plus sur les circulations de marchandises. [Grâce à] l’automatisation et l’informatisation, les machines peuvent fonctionner sans intervention humaine. À partir de ce moment, ce n’est plus le travail humain qui est créateur de la valeur mais le perfectionnement technique. Toute la théorie de Marx est donc renversée par le processus technicien. » »

À l’Ouest, l’homme se revendique libéral, à l’Est, il se réclame de la révolution, mais, dans les deux cas, argumente Ellul, tout cela n’est que « discours de légitimation ». En réalité, l’homme est « aliéné ». En premier lieu par le travail ; ensuite, par voie de conséquence, par les outils qu’il s’est lui-même forgé au fil du temps : « l’idéologie du travail n’est que l’expression primaire et préalable de l’idéologie technicienne ». Et c’est parce que ces outils cessent d’être uniquement des moyens pour se muer en finalités à part entière que, d’une part, il est pieds et poings liés à leur « utilité » (qu’Ellul appelle « nécessité ») et que d’autre part, « ce n’est plus le travail humain qui est créateur de valeur mais la technique ».

La technique, ne cessant de s’auto-accroître, en vient à substituer ses propres valeurs (le travail, l’utilité, l’efficacité, la croissance économique, le progrès…) à toutes celles du passé, qu’elles soient chrétiennes (amour du prochain), humanistes (morale) ou républicaines (liberté, égalité, fraternité). Cette idée ne s’imposera pas de son vivant. À fortiori, quand il affirme que « le capitalisme est une réalité déjà historiquement dépassée. Il peut bien durer un siècle encore, cela n’a pas d’intérêt historique. Ce qui est nouveau, significatif et déterminant, c’est la technique », sa position reste presque inaudible.

De fait, quand Ellul rappelle que « ce n’est pas la technique qui nous asservit mais le sacré transféré à la technique », le milieu intellectuel le taxe de technophobe préférant focaliser son attention sur la querelle idéologique Est-Ouest. Son concept de sacralisation en régime de modernité, déjà développé par Roger Caillois, passe très mal auprès d’un public français acquis aux idéaux rationalistes des Lumières. Et quand il est accueilli favorablement, c’est trop souvent dans des milieux technophobes, comme l’évoque Jean Zin, « Il faut bien dire pourtant que Jacques Ellul vaut mieux que ses partisans, dont la technophobie est souvent trop primaire et pleine de contradictions (se limitant en fait au rejet des techniques les plus récentes ».

Les seules analyses contemporaines dans lesquelles Ellul se retrouve sont celles de l’économiste américain Robert Theobald (en) et celle du philosophe tchèque Radovan Richta (protagoniste du Printemps de Prague en 1968), à laquelle il consacre une partie de ses cours à Bordeaux.

Du propagandé au propagandiste

Sans être révolue, la dichotomie propagandiste-propagandé est dépassée, argumente Ellul en 1962. Au XXe siècle, en effet, la plupart des humains sont les propagateurs inconscients d’une nouvelle idéologie : ils s’obstinent à croire que la technique est un phénomène neutre et que tout dépend de l’usage qu’ils en font, alors qu’en l’absence de toute posture critique à son égard, elle est devenue leur nouveau milieu.

« La technique est désormais un processus autonome : tout problème technique rencontré appelle une solution technique et quasiment l’ensemble des hommes participent à ce cycle incessant, sans discernement ».

Ellul considère que la société technicienne résulte d’un processus de conditionnement des consciences extrêmement complexe, processus appelé propagande. Qualifié d’« ouvrage pionnier » par l’historien Christian Delporte, son livre Propagandes (1962, traduit aux États-Unis en 1965) sert toujours de référence à l’étude de ce phénomène complexe et multiforme. Ellul est vu comme le théoricien par excellence du phénomène de la propagande et de ses effets et sa lecture est encore pertinente aujourd’hui, tant pour le critique allemand Norbert Bolz que pour l’Américain Ron Schleifer, la Britannique Jacquie L’Etang ou la Québécoise Danielle Maisonneuve.

Dans cet ouvrage, Ellul établit une distinction entre la propagande politique, perceptible à des degrés divers dans tous les régimes (de la dictature à la démocratie avancée) et la propagande sociologique, qui résulte elle-même du développement au XXe siècle des sociétés de masse, dans lesquelles l’individu est placé au cœur d’un jeu d’influences multiples. C’est ce deuxième type qu’il s’attache surtout à étudier. Il en montre l’importance croissante, faisant observer que la démocratisation des techniques d’information les plus sophistiquées rend toujours plus relatives et floues les traditionnelles distinctions entre « information » et « propagande » et entre « propagandistes » et « propagandés ».

Son approche de la propagande passe cependant presque inaperçue au regard de positions beaucoup plus connues, comme celles de Noam Chomsky. Elle se démarque radicalement du schéma opposant frontalement dominants et dominés, pour s’inscrire au contraire dans une réflexion sur l’aliénation, dans le sillage d’un Étienne de La Boétie (Discours de la servitude volontaire) : si l’homme se trouve dans une situation de subordination, ce n’est pas seulement consécutivement à une oppression d’autrui mais aussi parce que de manière inconsciente, il refuse d’assumer certaines responsabilités. Sa liberté lui étant au fond insupportable, il préfère s’inventer mille prétextes afin de s’en détourner plutôt que de la vivre pleinement.

Ce qu’Ellul appelle « sacralisation de la technique » relève donc de l’idéologie et rejoint le concept contemporain de fuite de soi. C’est pourquoi, insiste-t-il, « croire que l’on modifiera quoi que ce soit par la voie institutionnelle est illusoire », la politique, dans son ensemble, est elle-même une gigantesque illusion, ce qui importe fondamentalement, c’est que les hommes, dans leur singularité, revoient chacun leur façon de penser le monde. À cet égard, la pensée d’Ellul rejoint celle de deux de ses contemporains, Guy Debord et Jean Baudrillard respectivement à l’origine des théories de la société du spectacle et de la simulation, et qu’il mentionne régulièrement dans ses livres. Les trois essayistes ont en commun le fait de privilégier le concept d’aliénation à celui de domination.

La technique au cœur du monde contemporain

En 1988, Ellul écrit « je voudrais rappeler une thèse qui est bien ancienne, mais qui est toujours oubliée et qu’il faut rénover sans cesse, c’est que l’organisation industrielle, comme la « post-industrielle », comme la société technicienne ou informatisée, ne sont pas des systèmes destinés à produire ni des biens de consommation, ni du bien-être, ni une amélioration de la vie des gens, mais uniquement à produire du profit. Exclusivement. »

S’il n’évoque pas ici le capitalisme, c’est que, depuis 1935, il considère que tout régime, quelle que soit l’idéologie qu’il propage, ne poursuit d’autre but que de perfectionner sans cesse la technique afin d’accroître sa productivité. Dès lors, à ses yeux, le combat idéologique gauche-droite n’est qu’un épiphénomène tandis que l’essentiel réside dans les consciences, à travers le monde : « Dans l’État capitaliste, l’homme est moins opprimé par les puissances financières […] que par un idéal bourgeois de confort, de sécurité et d’assurance. […] C’est cet idéal qui donne leur importance aux puissances financières ».

En 1954, Ellul pose son diagnostic : « il est vain de déblatérer contre le capitalisme : ce n’est pas lui qui crée ce monde, c’est la machine ». Si aujourd’hui l’économie exerce un poids si déterminant sur la politique, c’est que le développement exponentiel de la technique (en particulier en robotique et en informatique) conditionne lui-même l’ensemble de l’économie.

La technique ne se résume donc plus au seul machinisme : l’appareil d’État tout entier constitue son mode de fonctionnement : « toute la loi de cet appareil, c’est l’efficacité. Il est vraiment en relation avec le monde et l’idéologie de la technique par cet impératif. La bureaucratie n’a rien à faire ni à voir avec les valeurs. […] Elle est là pour fonctionner et faire fonctionner un ensemble politico-économico-social. […] Elle ne peut considérer les individus. Elle obéit à la seule règle d’efficacité. [… Et] si un but est fixé par le politique, il se dilue dans l’appareil (bureaucratique) et n’a bientôt plus de sens ».

Alors que la critique dominante du capitalisme (telle qu’elle s’exprime par exemple à travers le mouvement altermondialiste) se focalise sur la lutte des classes et la dénonciation des marchés financiers, la critique ellulienne fait apparaître que les inégalités sociales ne seraient pas ce qu’elles sont devenues si l’on avait réalisé plus tôt que ces marchés ne sont rien d’autre que d’immenses réseaux informatiques.

Craig Hanks fait remarquer qu’Ellul est, aux côtés de Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Gilbert Simondon, André Leroi-Gourhan et Günther Anders, l’un des principaux penseurs de la technique au XXe siècle, dont il a méthodiquement prédit les dérives. Toutefois, à l’exception de Simondon, Ellul ne fait guère référence aux autres figures de cette critique en raison d’une « méfiance naturelle à l’égard de la philosophie », qu’il juge trop « abstraite ». Il ne cache pas son aversion pour Heidegger, en raison de son affiliation au nazisme. En revanche, il mentionne à de nombreuses reprises les recherches de l’économiste tchèque Radovan Richta (par ailleurs marxiste dissident), en particulier dans ses cours à l’IEP de Bordeaux.

Révolte et révolution

L’idéal révolutionnaire accompagne Jacques Ellul depuis ses années d’études jusqu’à la fin de sa vie alors que le mot « révolution » est devenu lui-même extrêmement dévalué. Il consacre trois ouvrages à ce thème : Autopsie de la révolution, en 1969 ; De la révolution aux révoltes, en 1972 ; Changer de révolution. L’inéluctable prolétariat, en 1982.

Le concept ellulien de révolution diffère sensiblement du sens que l’on donne habituellement à ce terme. Il prend naissance dans le mouvement personnaliste des années 1930. Il écrit à cette époque : « Actuellement, toute révolution doit être immédiate, c’est-à-dire qu’elle doit commencer à l’intérieur de chaque individu par une transformation de la façon de juger […] et d’agir. C’est pourquoi la révolution ne peut plus être un mouvement de masse et un grand remue-ménage […]. C’est pourquoi encore il est impossible actuellement de se dire révolutionnaire sans être révolutionnaire, c’est-à-dire sans changer de vie. […] Nous verrons le véritable révolutionnaire non pas dans le fait qu’il prononce un discours […] mais dans le fait qu’il cesse de percevoir les intérêts de son argent » ».

Ellul avance ainsi l’idée que la révolution authentique se révèle non pas dans des paroles abstraites, quand bien même elles sont argumentées, mais dans les actes personnels et répétés au quotidien. Même s’il rappelle les origines chrétiennes de cette idée, il ne la réduit pas à l’application d’une simple morale individuelle. Il la fonde sur une analyse (une autopsie, comme il l’appelle) du phénomène révolutionnaire tel qu’il se manifeste dans l’Histoire. Distinguant ainsi le concept de révolution de celui de révolte, il les oppose l’un à l’autre.

Deux traits caractérisent la révolte : d’une part, le sentiment de vivre une situation intolérable : « le révolté n’a pas de futur parce que ce futur ne peut être que l’aggravation du présent, et ce présent, il n’en veut plus. De ce fait, la révolte se résume à un acte désespéré » ; d’autre part « la désignation d’un ennemi et l’accusation portée contre lui ».

La révolution, quant à elle, « n’est pas une révolte ayant réussi ». Ce qui la caractérise d’abord, c’est qu’à la différence de la révolte, viscérale et impulsive, elle s’appuie sur une doctrine et cherche à s’appliquer au réel. Elle n’a rien de désespéré. Au contraire, elle cherche à s’institutionnaliser en suivant une méthode et elle vise toujours un certain ordre. Et cet ordre, c’est la constitution étatique.

Le « destin récurrent de la révolution », argumente Ellul, c’est qu’elle est « la prise en charge d’une aspiration populaire par une classe dominante : une classe qui, au passage, n’oublie pas ses propres intérêts et qui, ce faisant, finit toujours par trahir l’impulsion populaire initiale […] Le mouvement de l’histoire non seulement ne précipite pas la chute de l’État mais il le renforce. C’est ainsi, hélas, que toutes les révolutions ont contribué à rendre l’État plus totalitaire ». Et c’est pourquoi, conclut-il, « croire que l’on modifiera quoi que ce soit par la voie institutionnelle est illusoire ».

Ellul considère que l’humanité vit aujourd’hui une situation paroxystique : d’une part, pour contrer l’ordre technicien et marchand, une révolution reste « absolument nécessaire » mais, d’autre part, sous sa forme classique, elle est « rigoureusement impossible ». La seule solution pour que la révolte ne soit pas instrumentalisée par une classe et ainsi détournée de son but premier, c’est une remise en cause radicale de l’État.

Ce serait toutefois un contresens que de ranger Ellul parmi les penseurs libéraux qui fustigent l’État-providence, dans la mesure où il ne conteste pas — au contraire — le principe d’une politique redistributive des richesses. Mais, dans le sillage d’un Nietzsche qui ne voyait dans l’État qu’un « monstre froid » et dans la même optique que Bernard Charbonneau, Ellul fustige l’État en raison de son gigantisme et de son centralisme, lesquels, estime-t-il, réduisent l’individu à n’être qu’un élément impuissant et non un « acteur », comme il aimerait se le faire croire à lui-même.

Opérant un distinguo entre la politique, qu’il considère comme une illusion et le politique, Ellul ne cache pas son intérêt pour les écrits de Proudhon et affiche ouvertement ses propres orientations : « je considère l’anarchisme comme la forme la plus complète et la plus sérieuse du socialisme ».

De l’aliénation à la liberté

Contrairement à ce qu’ils ne cessent de clamer, affirme Ellul, les hommes n’aiment pas la liberté car elle les engage à la responsabilité, posture à laquelle ils préfèrent de loin le bénéfice du confort matériel. Toutes les déclarations relatives à la liberté dans les sociétés modernes ne sont donc que des discours de justification à la gloire de l’individu au détriment des liens communautaires, fortement dévalués.

Aux yeux d’Ellul, ce que l’on appelle individualisme n’est pas une réalité mais une pure construction de l’esprit. Il remet en cause la notion même d’individu, telle qu’inventée par les Lumières, comme un être autonome, rationnel, affranchi de toute pensée religieuse et de tout préjugé, parvenu de ce fait à une forme de maturité. Selon lui, ce concept est apparu dans une société qui s’est massifiée et « ne sert qu’à masquer et compenser les complexes » que celle-ci génère immanquablement.

Ellul s’emploie à analyser le mythe de l’homme devenu adulte : « L’erreur première de ceux qui croient à un monde majeur, peuplé d’hommes prenant en main leur destin, c’est d’avoir une vue purement intellectuelle de l’homme. Mais voilà : être non-religieux n’est pas seulement une affaire d’intelligence, de connaissance, de pragmatisme ou de méthode, c’est une affaire de vertu, d’héroïsme et de grandeur d’âme. Il faut une ascèse singulière pour être non-religieux. Pour Ellul, cet homme qui se prétend « moderne » ne fait rien d’autre que mythifier la science, sacraliser la technique et l’État et élever la politique au rang de « religion séculière », expression qu’il emprunte à Raymond Aron ».

Ellul associe ces réflexes au fait que « l’homme n’est pas du tout passionné par la liberté, comme il le prétend. La liberté n’est pas chez lui un besoin inhérent. Beaucoup plus constants et profonds sont les besoins de sécurité, de conformité, d’adaptation, de bonheur, d’économie des efforts… et il est prêt à sacrifier sa liberté pour satisfaire ces besoins. Certes, il ne peut pas supporter une oppression directe, mais qu’est ce que cela signifie ? Qu’être gouverné de façon autoritaire lui est intolérable non pas parce qu’il est un homme libre mais parce qu’il désire commander et exercer son autorité sur autrui. L’homme a bien plus peur de la liberté authentique qu’il ne la désire ».

Ellul explique ainsi cette « peur de la liberté » :

« née au XVIIIe siècle avec les développements de la technique, l’aliénation s’accompagne de tout un arsenal discursif sur la liberté, notamment chez les philosophes. Ceux-ci négligent délibérément tout ce que la sociologie, la science politique, l’économie politique, la psychologie sociale nous apprennent de l’homme. Dès lors, leur littérature nous introduit dans un univers de rêve et d’inconsistance : tout y est verbalement possible mais nous ne dépassons pas le verbal. Il faut voir là plus qu’un simple phénomène compensatoire. Nous sommes ici au niveau de ce que Marx appelle l’idéologie : ces philosophes sont les vecteurs de ce que l’on a appelé « la fausse conscience ». En invoquant une liberté qu’ils ne font que présupposer, ils cautionnent — au moins inconsciemment — l’aliénation causée par le système économique : ils la justifient. Le poids des déterminations économiques est d’autant plus lourd qu’il est justifié bien au-delà de la sphère économique. Ainsi, plus notre civilisation devient complexe, plus il se produit une intériorisation des déterminations. Celles-ci sont de moins en moins visibles, externes, contraignantes, choquantes. Elles deviennent bénévoles et insidieuses, se présentant même pour le bonheur. Si bien que leur poids n’est pas ressenti comme tel et qu’elles sont acceptées comme des évidences. Ainsi justifiée, notre aliénation devient quasiment indolore »

Ellul distingue ainsi la « liberté-prétexte » de la liberté authentique :

« Ce qu’on appelle le plus souvent « liberté » n’est en fait qu’un prétexte que l’on se donne pour suivre ses penchants naturels. En son nom, on peut tout faire, aussi bien une chose et son contraire ! À l’opposé, la vraie liberté est la marque de l’unité de la personne, de sa cohérence, de sa continuité, de sa fidélité à autrui. Elle s’incarne dans la durée. […] La liberté-prétexte est le fondement de toute notre société, c’est celle du libéralisme économique, qui autorise le plus fort à écraser autrui, et celle du libéralisme politique, qui permet à la classe bourgeoise de justifier sa domination sur la classe ouvrière. […] En lui-même, le principe de la justification constitue une négation de la liberté. Se justifier soi-même est la plus grande entreprise de l’homme, après la volonté de puissance. »

La sacralisation de la technique par l’homme ne se définit donc pas autrement que comme l’intériorisation et l’acceptation des contraintes que celle-ci exerce sur lui, inconsciemment. Loin de pouvoir conclure à une « haine du travail » chez Ellul, il s’agit d’une critique du caractère aliénant de l’idéologie technicienne : les idéologies « travaillistes » du nazisme et du communisme y sont donc condamnées.

Selon Ellul, une nouvelle forme de totalitarisme est à craindre au XXIe siècle : le conformisme.

À partir des années 1980, Ellul apporte sa propre réponse. « Si la technique est totalisante, c’est-à-dire si le système technicien est capable d’intégrer tous les phénomènes nouveaux au fur et à mesure qu’ils se présentent, si la technique est récupératrice, c’est-à-dire si tous les mouvements révolutionnaires sont finalement récupérés par elle, qu’est-ce qui peut bien lui échapper ? D’un point de vue humain, rien. Il faut donc une forme de transcendance. »

Ellul témoigne de sa propre expérience : « Je ne veux pas dire que Dieu interviendra directement sur la technique, comme à la Tour de Babel, pour la faire échouer. Mais c’est avec l’appui de la révélation du Dieu biblique que l’homme peut retrouver une lucidité, un courage et une espérance qui lui permettent d’intervenir sur la technique. Sans cela, il ne peut que se laisser aller au désespoir. »

En invoquant l’expérience de la transcendance pour répondre à un problème spécifiquement historique, Ellul en appelle à une dialectique entre le rationnel et l’irrationnel, remettant ainsi en cause les principes de l’humanisme et de la modernité, centrés sur l’exercice du seul entendement. Un important conflit de valeurs l’isole ainsi au sein de la communauté intellectuelle, d’autant que ses arguments prennent pour le non-croyant le sens d’un défi incommensurable. Si en effet, comme il l’affirme, l’aliénation ne vient pas de la technique mais du « sacré transféré à la technique », que lui propose-t-il pour se libérer de ce sacré ? Quelle forme pourrait prendre sa transcendance à lui ? Questions auxquelles Ellul se garde de répondre, au motif qu’il n’entend pas se substituer à la responsabilité de son lecteur.

Approche dialectique

Ellul voit dans la pensée biblique le fondement de la dialectique : posant beaucoup plus de questions qu’énonçant des sentences, le Livre nous incite à penser le monde de façon duelle, au-delà de toute considération théologique.

En 2005, Patrick Troude-Chastenet écrit : « dans une ère de spécialisation outrancière, particulièrement à l’Université malgré les appels rituels à la pluridisciplinarité, ce polygraphe a pris le risque de passer pour un aimable touche-à-tout. […] Son inclassabilité renvoie au statut problématique d’une œuvre, divisée en deux registres distincts mais en étroite correspondance ».

Pour Ellul, ce « statut problématique » prend le nom de dialectique. Il s’en explique lui-même à plusieurs reprises durant les années 1980.

« Il y a deux aspects de la dialectique : une dialectique des idées mais aussi une dialectique des faits, de la réalité. Déjà, chez Platon, le dialecticien est celui qui voit la totalité. La dialectique n’est pas seulement une façon de raisonner par question et par réponse mais un mode de saisir le réel qui embrasse à la fois le positif et le négatif, un système de pensée vigoureux qui prend en compte le oui et le non sans exclure l’un des deux ni choisir entre eux puisque tout choix exclut une partie de la réalité. En d’autres termes, les facteurs contradictoires ne s’opposent pas l’un l’autre de façon statique ou inerte. Ils sont en interaction. La simple formule thèse, antithèse, synthèse implique déjà cette transformation des deux premiers facteurs en un troisième qui n’est ni la suppression de l’un des deux, ni leur confusion, ni leur addition. À ce point, l’idée de temps ou d’histoire s’introduit dans la dialectique. Les facteurs contradictoires ne peuvent subsister sans s’éliminer l’un l’autre pour autant qu’ils sont corrélatifs dans un mouvement temporel qui conduit à une nouvelle situation. Ainsi, il n’y a pas d’état fixe de l’objet que je puisse lui imposer. Le flux du temps est introduit dans la connaissance elle-même. »

C’est donc au nom de la dialectique qu’Ellul se réfère aussi bien à Karl Marx qu’à la Bible, qu’il se démarque de la quasi-totalité des intellectuels de son temps et qu’il leur reproche, lorsqu’ils se posent en spécialistes d’une question, d’idéaliser le principe de l’objectivité et de s’inscrire dans le sillage du scientisme : « Je ne peux admettre une sociologie qui se borne à connaître les mécanismes purement objectifs des sociétés en excluant la question de leur sens. […] On ne peut pratiquer aucune science humaine sans sympathie pour l’humain que l’on étudie : c’est cette sympathie qui est l’une des garanties de l’objectivité. » Ce propos dénonce l’étroitesse d’une certaine interprétation du principe de neutralité axiologique, défini en 1919 par le sociologue Max Weber dans Le savant et le politique.

Dans “Le système technicien”, Ellul dit :

« La Technique ne se contente pas d’être le facteur principal ou déterminant, elle est devenue Système, et l’homme est au service de la technique plus qu’elle ne le sert. »

Là où la conception de l’auteur peut sembler purement et simplement négative, Jacques Dufresne affirme que loin d’être trop critique, « Ellul est le “Newton” de l’univers technique. »

Ellul explique :

« Il y a une grande différence entre le scientisme (idéologie du progrès) du XIXe siècle et l’idéologie technicienne qui naît au XXe siècle, : tandis que la première était formulée explicitement par ses “grands prêtres”, tels Renan, la seconde s’exprime de façon universelle depuis les couches profondes de l’inconscient. Pour être identifiée, il importe que l’homme se reconnaisse comme sujet sacralisant, ce qui exige de lui un travail dialectique, dont la technique le détourne. »

Ellul considère que c’est sous l’effet de la technique que le mode de pensée occidental au XXe siècle est devenu de plus en plus exclusif. Non seulement l’intellectuel se voit aujourd’hui sommé de choisir « entre la science ou la foi » mais, entre les deux, il choisira de préférence la science car celle-ci est par nature discriminante. Pour Ellul, ce mode de pensée finit par avoir deux effets. Sur le plan psychologique, il « divise » l’homme, le coupe de ses instincts et l’expose à un conflit permanent avec lui-même. À terme, « le principe de non-contradiction est un principe de mort [tandis que] la contradiction est la condition d’une communication ». Sur le plan sociologique, ce principe conduit à une situation où il n’y a plus de mystère, par conséquent où il n’y a plus de débat possible : « le conformisme est le totalitarisme de demain », conclut Ellul en 1993, quelques mois avant de s’éteindre.

Cheminement spirituel (volet théologique)

Foi contre religion

La religion, en tant que phénomène institutionnel, subvertit celui de la foi. “Le christianisme est la pire trahison du Christ” affirme Ellul en 1982.

La singularité première d’Ellul en matière théologique est d’affirmer que l’expérience de la foi a si peu de rapport avec le phénomène religieux qu’elle invite à s’en méfier.

Dans sa jeunesse, il vit ce qu’on appelle une « révélation » ou une « conversion ». À Patrick Chastenet qui l’interroge à ce sujet, il répond : « j’aimerais autant ne pas la raconter… La conversion massive, je dirais brutale, s’est produite l’été pendant les vacances chez des amis à Blanquefort, pas très loin de Bordeaux. Je devais avoir dix-sept ans car c’était après le bac de philo. J’étais tout seul dans la maison, occupé à traduire Faust, quand j’ai senti cette espèce de présence indiscutable, quelque chose d’effarant, de stupéfiant, qui m’a absolument saisi, voilà tout ce que je peux en dire. […] Après, je me suis dit : « c’était la présence de Dieu » […] Très rapidement, j’ai compris que j’avais traversé une conversion et puis il a fallu que je vérifie si c’était solide ou non. Alors, j’ai commencé à lire les écrivains anti-chrétiens. À dix-huit ans, j’ai lu Celse, d’Holbach, Marx — que je connaissais déjà un peu — et ma foi tenait toujours. […] La rencontre avec Dieu a provoqué le bouleversement de tout mon être, à commencer par un reclassement de ma pensée ».

Par ce « reclassement de la pensée », Ellul signifie que, pour être aussi forte qu’elle soit, la foi doit être quotidiennement à l’épreuve des faits et de la raison critique. Le doute non seulement n’affaiblit pas la foi mais lui seul l’alimente.

Tant et si bien qu’Ellul n’hésite pas à se livrer à une critique en règle du christianisme qui va souvent largement au-delà des propos de bien des anticléricaux. Ainsi pose-t-il la question : « comment se fait-il que le développement de la société chrétienne et de l’Église ait donné naissance à une société, à une civilisation, à une culture en tout inverses de ce que nous lisons dans la Bible, de ce qui est le texte indiscutable à la fois de la Torah, des prophètes, de Jésus et de Paul ? […] Il n’y a pas [ici] seulement dérive, il y a contradiction radicale, véritable subversion ».

Ses constats sur le monde, négatifs et désespérants, sont mis en tension avec l’espérance qu’il porte en lui. En effet, Ellul pense que si l’homme se tourne vers Dieu et apprend à Le connaître, il découvrira la liberté qui seule peut l’amener à une véritable révolution. C’est, selon lui, l’appel du chrétien, appel que les églises-institutions ne peuvent pas suivre.

Ne contestant pourtant pas le principe et la nécessité d’une Église (car « nul ne peut être chrétien en restant seul »), Ellul est amené à vivre sa foi comme « l’expérience d’une tension quotidienne et permanente » et à s’investir en tant que théologien. Très inspiré par deux grandes figures du protestantisme, Søren Kierkegaard et Karl Barth, il écrit dès 1945 plusieurs articles dans le journal Réforme et rédige une œuvre aussi abondante que celle consacrée à la technique et à la révolution.

En somme, Jacques Ellul se présente comme un réaliste lucide : « Je vois le réel et dans ce réel je sais distinguer les faits dominants, les tendances à l’avenir, et j’en tire les conséquences». Il a écrit pour avertir et faire réagir, pour prévenir des risques à venir afin qu’idéalement les choses se passent autrement que ce qu’il prévoyait, il a pu dire « ça se passait comme je le disais, mais non comme je l’aurais souhaité ! Je me suis toujours vu dans cette situation qui peut paraître étrange : je travaillais pour que la suite des évènements me donne tort ! D’avoir eu raison ne pouvait que me laisser l’évidence d’un échec». Cela dit, s’il fait le constat d’un échec, il garde son espérance chrétienne :

« J’ai dit ce que je pensais et cela n’a pas été entendu. Je l’ai probablement mal dit. Mais, bien plus important, il m’a peut-être été donné parfois de rendre témoignage à Jésus Christ. Peut-être au travers d’une parole ou d’un écrit, un homme a rencontré ce Sauveur, le seul, l’unique, auprès de qui tous les projets humains sont des enfantillages ; alors, si cela a eu lieu, je serais comblé et, à ce moment, gloire à Dieu seul. »

Un anti-conformisme viscéral

Dans Anarchie et christianisme, Ellul révèle sa dette intellectuelle vis-à-vis des grands théoriciens anarchistes.

Politiquement, Ellul ne cache pas son aversion du système étatique et, bien qu’analyste érudit de la pensée de Marx, il estime que celui-ci s’est à maints égards lourdement trompé face à Bakounine et Proudhon. Il affiche clairement son penchant pour les thèses anarchistes : « Une des catastrophes de notre temps, c’est que tout le monde semble d’accord pour considérer l’État-nation comme la norme. Celui-ci a été plus fort que toutes les révolutions marxistes puisque toutes ont conservé la structure nationale et la direction d’un État. Toute volonté de sécession, comme celle de Makhno, a été noyée dans le sang ». Dans Anarchie et christianisme, il explique en détail en quoi sa foi chrétienne le conduit en même temps à se rattacher à l’anarchisme et à s’en démarquer.

Totalement atypique, cette position n’est pas sans conséquence sur la réception de l’œuvre ellulienne. Bien qu’Ellul n’ait eu en effet de cesse de faire valoir la césure existant entre le phénomène « social » qu’est la religion et l’expérience « personnelle » qu’est la révélation, mais aussi du fait qu’il évolue dans un pays sensiblement marqué par l’anticléricalisme, le témoignage de sa foi a pour premier effet de l’isoler d’un certain nombre d’intellectuels, athées pour la plupart, mais dont il apprécie pourtant beaucoup l’approche. Très attiré notamment par la pensée des situationnistes, il propose à Guy Debord une collaboration, mais ce dernier refuse au motif qu’Ellul se dit chrétien.

Anarchiste chrétien ?

Jacques Ellul affiche sa dette envers les auteurs anarchistes et, en même temps, consacre plusieurs livres à l’exégèse de l’Ancien et du Nouveau testament. Peut-on le qualifier alors d’ « anarchiste chrétien » ? C’est l’avis de Jacques de Guillebon et Falk van Gaver. Mais dans l’introduction d’Anarchie et christianisme, Ellul précise : « Je ne cherche nullement à “convertir” des anarchistes à la foi chrétienne. […] Réciproquement, je ne cherche nullement à dire aux chrétiens qu’ils doivent devenir anarchistes ». Ellul établit une « tension dialectique » entre l’anarchisme et le christianisme mais refuse catégoriquement l’idée même d’une synthèse, ceci à la fois au nom du commandement « Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César » et en vertu du principe de laïcité. Qui plus est, bien qu’il établisse une analyse comparée des deux écoles de pensée, il n’est pas un anarchiste et un chrétien au sens commun de ces mots.

Certes, il affirme considérer l’anarchisme comme « la forme la plus complète et la plus sérieuse du socialisme », mais il indique à maintes reprises ne se sentir ni socialiste, ni proche d’aucun parti politique (selon lui, en regard de l’influence souterraine et puissante de l’idéologie technicienne, la politique n’est qu’une pure « illusion »), ni « anarchiste » à proprement parler :

« Je suis très proche d’une des formes de l’anarchie et je crois que le combat anarchiste est le bon. Sur quel point me séparerai-je alors d’un véritable anarchiste ? […] Le point de rupture est le suivant : un véritable anarchiste pense qu’une société sans État, sans pouvoirs, sans organisation, sans hiérarchie, est possible, vivable, réalisable, alors que moi, je ne le pense pas. Autrement dit, j’estime que le combat anarchiste, la lutte en direction d’une société anarchiste sont essentiels, mais la réalisation de cette société est impossible. […] En réalité, l’image ou l’espoir d’une société sans autorité ni institution repose sur la double conviction que l’homme est naturellement bon et que c’est la société qui le corrompt. […] [Mais] les deux caractéristiques de l’homme, quelle que soit sa société ou son éducation, sont la convoitise et l’esprit de puissance. On les retrouve partout et toujours. Alors, si vous laissez l’homme entièrement libre de choisir son action, inévitablement, il cherchera à dominer quelqu’un ou quelque chose. »

Ellul précise : « Pour la réalisation, je me rapproche beaucoup des anarcho-syndicalistes de 1880-1900 », « On ne peut pas créer une société juste avec des moyens injustes. On ne peut pas créer une société libre avec des moyens d’esclaves. C’est pour moi le centre de ma pensée. », « En somme, je ne crois pas à la société anarchiste “pure”, mais à la possibilité de créer un nouveau modèle social. Seulement aujourd’hui, il faut de nouveau tout inventer : les syndicats, les Bourses du travail, la décentralisation, le système fédératif, tout cela est usé, périmé, par l’usage pervers qui en a été fait. Les institutions neuves nécessaires sont à inventer. »

Le qualificatif libertaire semble a priori préférable à celui d’anarchiste : auteur en effet d’une Éthique de la liberté en trois volumes, Ellul écrit en 1981 : « Rien de ce que j’ai fait, vécu, pensé ne se comprend si on ne le réfère pas à la liberté. ». Mais le concept libertaire regroupe des postures extrêmement variées et, du coup, devient l’objet d’un certain nombre de controverses et confusions.

Ellul ne trouve pas davantage sa place au sein du christianisme. Se livrant à une critique des plus sévères de l’Église, il considère que l’accord passé avec l’État sous Constantin constitue la « subversion du christianisme » par excellence. Il ne se fait guère donc beaucoup d’amis chez les chrétiens. Ceux-ci, écrit-il, « étaient et devraient être des militants. Ils sont appelés à former une communauté d’action. Or que voyons-nous ? Des membres d’Église mous, paresseux, engagés dans rien, qui s’assoient les uns à côté des autres le dimanche mais qui s’ignorent et n’inventent rien de nouveau ». Plus radicalement encore, il affirme en 1992 que « le christianisme est la pire trahison du Christ ». Ce que reproche fondamentalement Ellul aux chrétiens, c’est leur conformisme, c’est leur mépris de la recommandation de l’apôtre Paul : « ne vous conformez pas au siècle présent ». Or non seulement, affirme Ellul, les chrétiens ne se livrent à aucune critique de ce fléau qu’est le libéralisme économique et à ce qui aujourd’hui le dope — la technique — mais ils se situent la plupart du temps parmi leurs partisans les plus zélés, inconscients du fait que plus la technique mais aussi l’État sont sacralisés, plus la parole biblique est bafouée. On retrouve cette même veine chez son ami Ivan Illich.

Ellul établit une parenté forte entre le message du Christ et les fondamentaux de l’anarchisme. Ils ont en commun un sens aigu de la liberté et, sinon un rejet des institutions étatiques et ecclésiales, du moins celui de leur « sacralisation ». Que ce soit donc sur le terrain de la politique ou celui de la foi, ce qui rebute donc Ellul, ce sont les « -ismes » et toutes les sortes de conformisme. En dernière analyse, le terme qui le qualifie le mieux est « inclassable ».

Pour autant, et bien que Anarchie et Christianisme ne soit pas un livre-manifeste, certains auteurs qualifient Ellul d’ « anarchiste chrétien », dans la lignée des Kierkegaard et Léon Tolstoï.

Autres influences

Les courants anti-industriels font une large place aux travaux d’Ellul.

Le terroriste américain Theodore Kaczynski, surnommé Unabomber, qui a déjoué les recherches du FBI de 1978 à 1996, a été influencé par les écrits d’Ellul. Dans un essai de 1971, il fait référence à La Technique ou l’enjeu du siècle, traduit aux États-Unis en 1964 sous le titre The Technological Society181. Son manifeste a été publié par l’Encyclopédie des Nuisances. Ce personnage a fait l’objet de la série Manhunt: Unabomber, sortie en 2017.

Le critique social américain Neil Postman se réfère régulièrement à Ellul, notamment dans son livre Technopoly: The Surrender of Culture to Technology (1993).

Lecteur d’Ellul, l’agronome et économiste Jean-Pierre Berlan assimile les biotechnologies à des « sciences de la mort », contrairement à ce que leur étymologie entend signifier : des « sciences de la vie ». Mais il se démarque d’Ellul par le fait qu’il limite sa critique aux marchés, quand Ellul insiste sur le fait que ceux-ci, en tant que vastes « réseaux informatiques », ne sont qu’une déclinaison parmi d’autres de la technique.

Dans une mouvance proche, le collectif grenoblois Pièces et main d’œuvre s’engage dans une critique radicale de la recherche scientifique, qu’il perçoit comme exclusivement instrumentalisée par les puissances économiques avec le soutien actif des États. Se défendant d’être technophobes, tout comme le faisait Ellul en son temps, ses membres critiquent l’industrie nucléaire, les OGM, les nanotechnologies, le fichage électronique, le téléphone portable. Ils se différencient toutefois d’Ellul en ce qu’ils qualifient notre société d’« industrielle » ou de « post-industrielle », quand Ellul affirme que ces qualificatifs sont dépassés depuis longtemps et qu’il convient de la comprendre comme « technicienne ».

Le cinéaste Godfrey Reggio rend hommage à Ellul dans le générique de son film Koyaanisqatsi, le désignant comme l’un de ses principaux inspirateurs.

Page Wikipédia complète